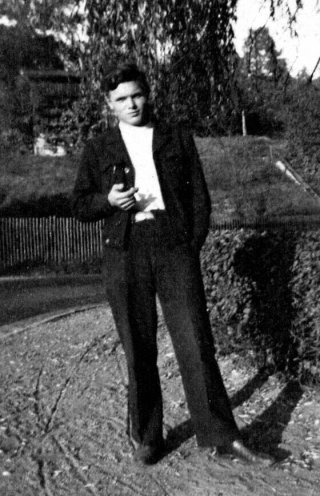

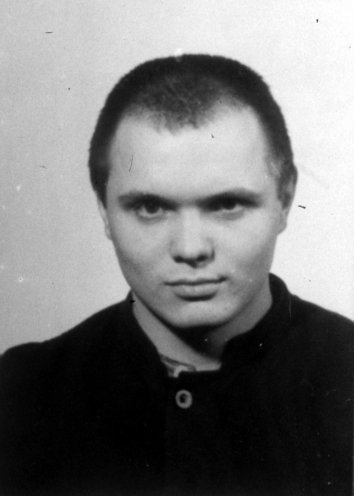

Achim Beyer

Abschrift

Abschrift

Abschrift

Abschrift

Abschrift

Werdau, Winter 1950. Der Direktor der Alexander-von-Humboldt-Oberschule erteilt dem 17-jährigen Schüler Achim Beyer eine Aufgabe: „Du übernimmst zum 'Tag des jungen Widerstandskämpfers' am 23. Februar das Referat über die Geschwister Scholl!“ Zur Vorbereitung auf den Vortrag gibt der Rektor Achim Beyer eine gedruckte Ausgabe der Flugblätter aus dem Kreis der Münchener Studenten, die gegen Hitler gekämpft haben. Die Aufrufe der sieben Jahre zuvor hingerichteten Widerstandskämpfer Hans und Sophie Scholl scheinen direkt an ihn gerichtet zu sein.

Vorher schon wird Achim Beyer von einem Mitschüler ein Reclam-Heft zugesteckt – dem Umschlag nach ein Band über die Revolutionsliteratur von 1848. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine im Westen produzierte Tarnschrift: Im falschen Einband befindet sich George Orwells Roman 1984, der in der DDR verboten ist. Die Parallelen sind jungen Menschen in der DDR der frühen 1950er Jahre nur allzu deutlich: Der Große Bruder in Orwells Buch trägt die Züge von Josef Stalin. Das beschriebene totalitäre System erinnert stark an die aktuellen Zustände in der DDR.

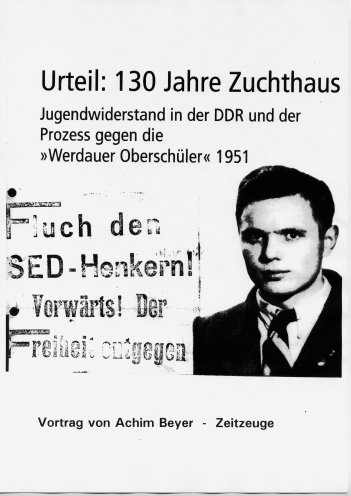

Schon längere Zeit diskutieren die Schüler intensiv über die Situation in der soeben gegründeten Republik. Viele lehnen sich empört gegen die neuerliche Errichtung einer Diktatur auf. Eine offene Diskussion scheint aber aussichtslos und gefährlich. So beschließen sie, nach dem Vorbild der Münchner Studentengruppe Weiße Rose heimlich Flugblätter zu verteilen.

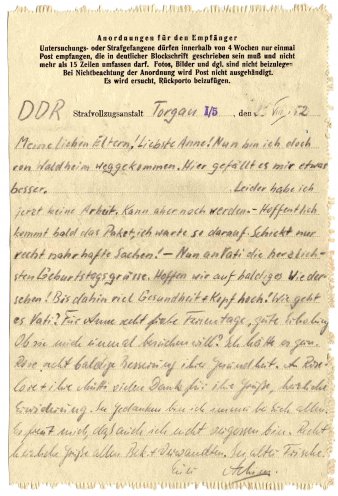

Die ersten Flugblätter werden ganz einfach mit einem Handdruckkasten hergestellt. In den Gerichtsakten und den Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit ist diese Herstellung minutiös geschildert. Die Originale sind nicht erhalten, wohl aber die Texte: „Wir sehnen uns nach Frieden, nach der Einheit Deutschlands in Freiheit – Weg mit den Volksverrätern, wählt mit NEIN!“

Achim Beyer ist das Risiko klar, das er mit Aktionen wie dieser eingeht. Als Strafe kann ein Todesurteil verhängt werden. Trotzdem macht er mit seinen Freundinnen und Freunden weiter. Als Liebespärchen getarnt, verteilen die Jugendlichen in Zweiergruppen nachts ihre Flugblätter und schreiben Parolen an Häuserwände.

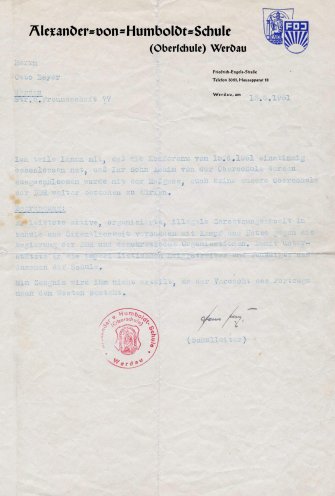

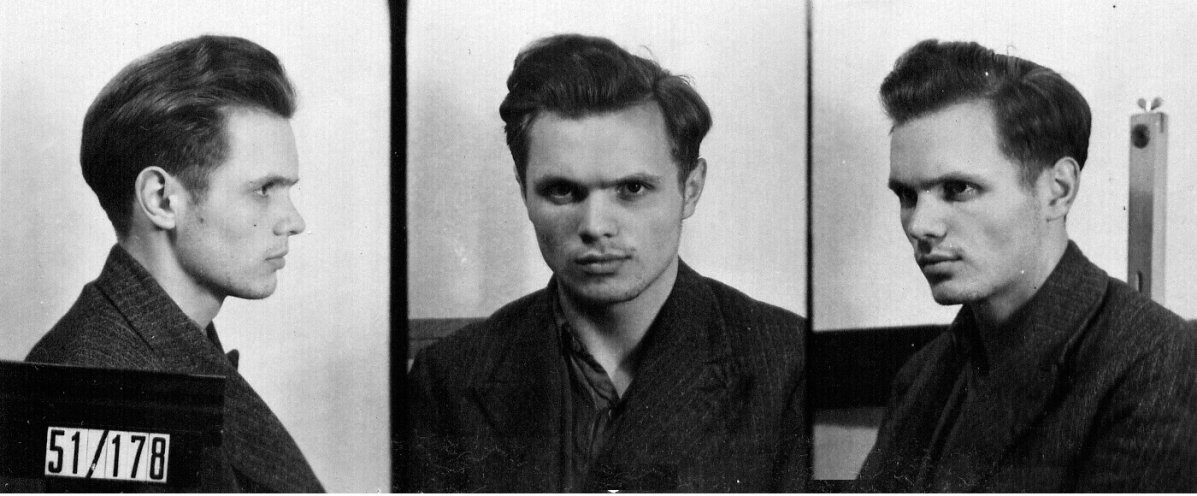

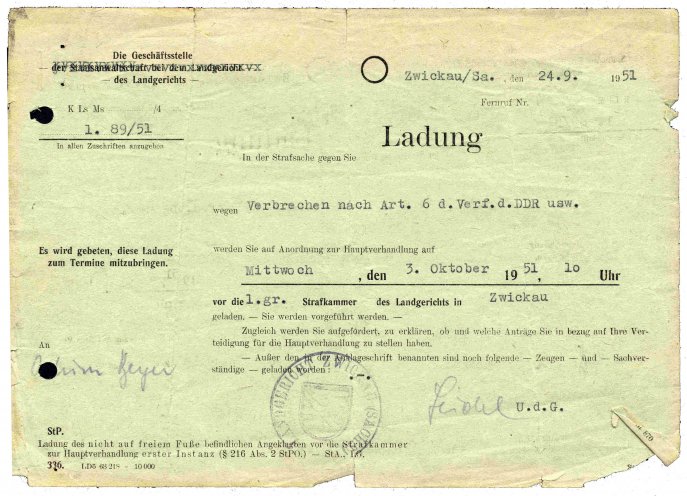

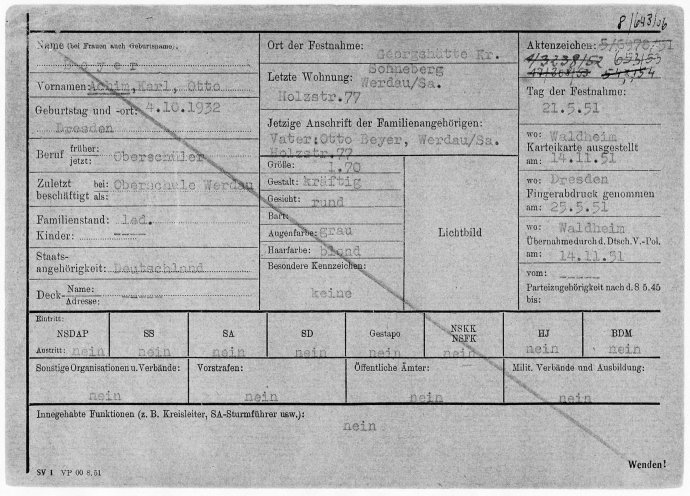

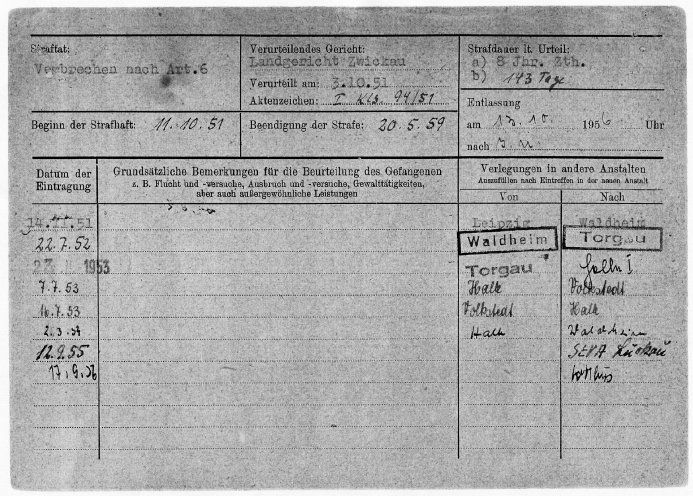

In der Nacht zum 19. Mai 1951 werden zwei Gruppenmitglieder auf frischer Tat beim Verteilen von Flugblättern ertappt. Am nächsten Morgen verbreitet sich die Nachricht in der Schule. Für Achim Beyer beginnt eine abenteuerliche Flucht, die schließlich mit seiner Verhaftung endet. Am Tag seines 19. Geburtstags wird er zu einer Zuchthausstrafe von acht Jahren verurteilt.

Biografische Angaben zu Achim Beyer finden sie im Personenlexikon.

Zitierempfehlung: „Achim Beyer“, hrsg. v. Bundeszentrale für politische Bildung und Robert-Havemann-Gesellschaft e.V., letzte Änderung Juli 2022, www.jugendopposition.de/145502

Zum Anschauen des Videos benötigen Sie Javascript oder Flash

- Achim Beyer - Die Geschwister Scholl als Vorbild

- Achim Beyer - Jugend und Politisierung

- Achim Beyer - Der Schauprozess gegen Hermann Joseph Flade

- Achim Beyer - Flugblattaktionen und Kontakte zur KgU

- Achim Beyer - Flucht vor der Verhaftung

- Achim Beyer - Hilfe und Solidarität bei der Flucht

- Achim Beyer - Flucht in Richtung Staatsgrenze

- Achim Beyer - Die Verhaftung

- Achim Beyer - Der Prozess

- Achim Beyer - 130,5 Jahre Zuchthaus

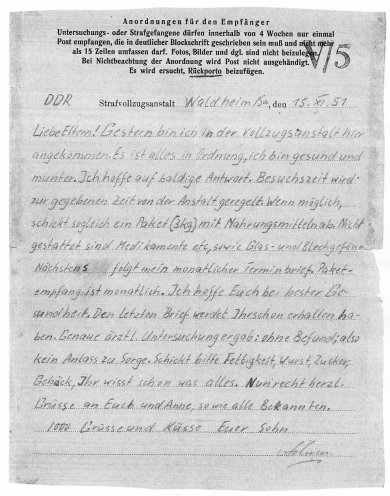

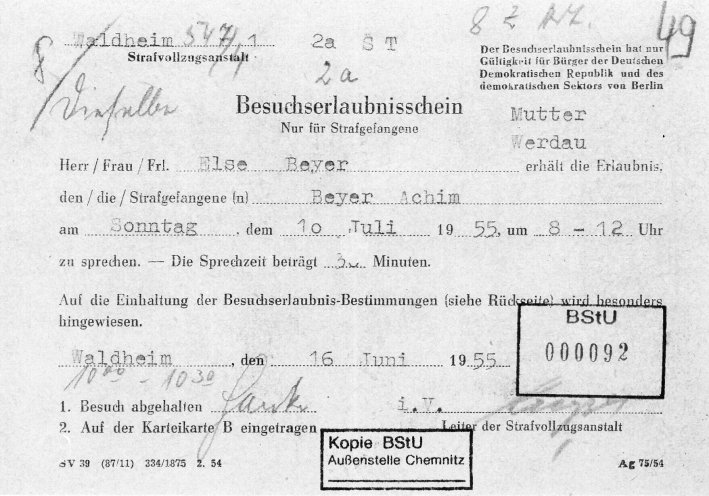

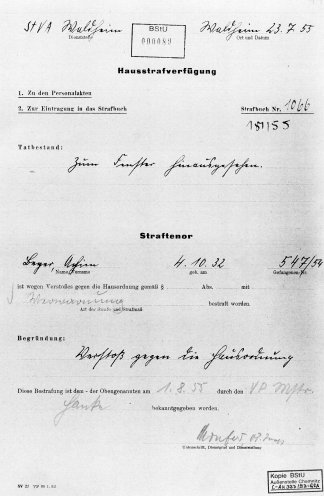

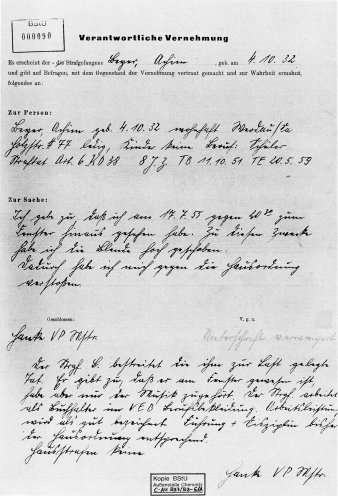

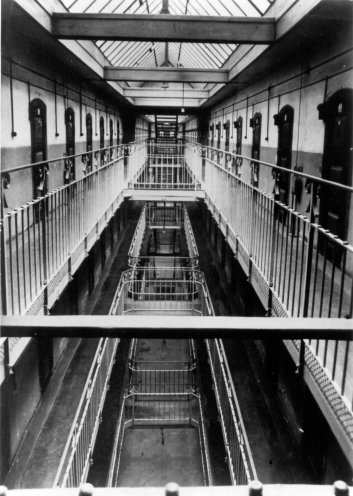

- Achim Beyer - Haft im Zuchthaus Waldheim

- Achim Beyer - Der 17. Juni 1953 in der Stasihaftanstalt "Roter Ochse" in Halle

- weitere Videos